これから子育てをするなら、どんな家に住みたいですか?

インテリアにこだわったおしゃれな家、自然素材を使ったナチュラルな住宅、1年中快適に過ごせる性能。求めるものはたくさんあると思います。夢や理想はあっても、気になるのはやはり「費用」ですよね。

最近、さまざまな世代が注目している「平屋」は、コンパクトなイメージがあり、費用も抑えられるような気がします。しかし一方で、「平屋は高い」という声も聞こえてきます。

初期費用が安くても、後から追加でかかる費用が高くなることもありますよね。ライフステージにあわせて、家にもどれくらいのお金が必要なのかを視野にいれることが大切です。

本記事では、平屋ではどういった時に費用がかかるのか、また子育て世代が家づくりでチェックしておきたい「お金」に関わるポイントを解説します。無理のない資金計画で、理想の暮らしを手に入れましょう。

Contents

家が欲しいときに気になる費用。平屋は安いの?

家の購入費用は、土地の価格や建物自体の費用がどれくらいかかるかで変わるため、一概にいくらとは言い切れません。

1階建ての平屋は、2階部分がないためコンパクトになり、建物代も安くなりそうな気がします。しかし一方で「平屋は高い」という思い込みがある方もいるのではないでしょうか?

まずは平屋と2階建の違いを、比べながら見ていきましょう。

延床面積が同じなら平屋が高い

平屋と2階建てを比べると、延床面積(建物すべての階の床面積合計)が同じであれば平屋が高くなります。

例えば、郊外で親子4人暮らしではおよそ125平米の延床面積が必要だと言われています。一般的な間取りを考えると、必要な部屋数は次のようになるでしょう。

・18~20畳のLDK

・水回りスペース

・寝室(6~8畳)1室

・子ども部屋(6畳)2室

・和室など予備の部屋(6~8畳)1室

平屋はすべての部屋を1階におさめるため、その分横方向へ広い面積が必要になります。建物の建築面積(おおむね1階部分の面積)が広くなれば、基礎工事や屋根材の費用が加算されるため、高くなってしまうのです。

平屋の予算を抑えるなら、まずは建築面積を減らしながらもゆとりあるプランを意識するとよいでしょう。2階建てで必要な階段や階段ホール部分を有効に使う、廊下を減らす、ロフト空間を収納に使うなど、平屋ならではの間取りの工夫をしてくださいね。

2階建てでコストがかかる箇所は?

2階建ては、縦方向に部屋を増やすことで建築面積を減らせます。そのため、前述のとおり、基礎工事費や屋根にかかる費用を抑えられます。しかし、階段や2階の水回り設備費用など、2階だからこそかかるコストもあるので、絶対に平屋が高いとは言い切れません。

2階にはバルコニーを設置することが多いでしょう。バルコニー上に屋根が欲しい場合は、その分軒を長くしたり、庇をつけたりしなければなりません。バルコニー設置や屋根部分に費用がかかります。また形状によっては1階に支柱を建てる必要もあり、さらにコストアップとなります。

メンテナンス・リフォーム費用は安く済むことが多い

家は一度作れば終わりではありません。外壁材の塗装や補修、屋根の張り替えなどさまざまなメンテナンスが必要です。直す箇所や面積が広くなる分コストアップは避けられません。

また高所のメンテナンスは、足場を必要とし大掛かりになる分、費用が一気に高くなります。住宅は30年、40年と過ごす場所です。住み心地のよい環境を維持するためのメンテナンス費用を含めると、長い目で見たときには平屋のほうが安くなる可能性があります。

人生100年時代を迎え、その家で暮らす年月は子どもが独立した後の方が長くなります。夫婦で暮らすときには、2階スペースは持て余してしまします。階段の昇り降りは、からだに負担の大きいため、老後は寝室も1階に設けるケースも考えられます。

構造がシンプルな平屋はバリアフリー化するリフォームなどもしやすく、費用を抑えることができるでしょう。

平屋にするとメリットはあるのか?

工夫次第で費用を下げ、長い目でみたときにはメンテナンスコストを抑えられる平屋ですが、いくつものハードルを越えてまでこだわる必要はあるのでしょうか?

子育て世代にも人気が高まっている「平屋」の魅力を改めて考えてみましょう。

ここまででお話したように、メンテナンスコストが削減できることやバリアフリー空間を作りやすいことのほかのメリットをご紹介します。

家事の時短ができる

ワンフロアで効率のよい生活導線を取れるため、家事が楽になります。2階や階段の掃除をしなくてもよくなります。重い掃除機を持って階段を上り下りしないだけでも、かなり家事の負担を軽減できるのではないでしょうか。

2階がある家庭では、多くの方がバルコニーに選択物を干すでしょう。水分を含んだ洗濯物を持って2階にあがったり、取り込んだりするために階段を行き来する必要もありません。

子どもの気配を感じて見守れる

2階の清掃や洗濯物の処理のために、子どものそばを離れることがないため、家事をしながらでも見守ることができます。

とくに子どもが小さいうちは目を離せるタイミングがなく、おんぶしながら2階へ上がって家事をしなければいけないため、大きな負担になるのではないでしょうか。平屋であれば、子どもの気配を感じる場所で作業を進めることができます。

家族のコミュニケーションが取りやすい

家族の気配を感じられる平屋では、コミュニケーションが取りやすくなります。子どもが自分の部屋にこもっていても、リビングやダイニングからの声が届きやすいため、すぐに呼びかけることができます。また自然とリビングに集まりやすい状況が生まれ、家族と顔を合わせた会話が増えるでしょう。

地震や風に強い

重心が低く、建物全体の重量が軽いため、地震の影響による揺れが小さく、倒壊しにくくなります。また強風被害も受けにくいといわれています。子どもを連れた避難でも、庭にすぐ出やすい平屋は動きやすく安心です。

平屋で費用がかさむケースは?

魅力的なメリットがたくさんある平屋ですが、さらに費用がかかるケースもあります。あらかじめコストアップの要因が分かれば、計画段階で対処できる場合もありますよね。平屋だからこそ考えられる、費用がかさむケースについて解説したいと思います。

敷地面積が広いと固定資産税も高くなる

固定資産税とは、土地や家屋に対して課される税金のことを指しています。敷地面積が広いほど、固定資産税も高くなります。

では敷地面積ぎりぎりに住宅を作ればよいかといえば、そう簡単にはいかないのです。

防火と住環境への配慮から、建ぺい率が定められているからです。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合を指し、大きな家を建てたければ土地も広くしなければなりません。

平屋の場合、部屋数を増やすためには横方向へ広くする必要があります。その分土地も広くなるため、かかる固定資産税もあがってしまうのです。

変わったプランはコストアップになる

平屋では、部屋数や収納量を増やすためにスキップフロアを活用することがあります。これは、一つの階の中で床の高さを変えて空間を有効に使う方法です。

平屋の場合、上階がないために屋根の下の空間を利用して吹き抜けを作ることがあります。この縦方向への広がりを利用すれば、開放的なスキップフロアを作ることが出来るでしょう。

このような変わったプランを採用すると、工事が複雑になり材料も増えるため高くなる要因の一つとなります。

吹き抜けを作ると冷暖房費がかさむことを心配される方もいますが、必ずしもそうとは言いきれません。気密高断熱住宅ならエアコンを効率よく使用できるため、住宅性能にこだわることをおすすめします。

関連記事:エアコン1台で快適な高気密高断熱住宅をつくるには?夏と冬の使い方を富士市の工務店が解説

家づくりで子育て世代がチェックすべき「お金」のこと

子育て世代は、大きなお金がいる場面がこれからたくさんあります。住宅購入は、中でも相当な割合を占める買い物です。

長い年月を暮らす場所になるため、理想の家づくりをしたいと考えるでしょう。しかし、人生で必要になるお金は家以外にもさまざまあり、不安も大きいのではないでしょうか。

子育て世代が家づくりを考えるときには、無理のない資金計画をあわせて行うことが大切です。あらかじめ考えておくべき、チェックポイントをまとました。住宅購入に充てられる予算について検討してみましょう。

教育資金は無理なく貯められるか

子育てをする上で、いちばん気にかかるのが子どもの教育資金ではないでしょうか。

文部科学省「子供の学習費調査の結果について(平成30年度)」を参照すると、幼稚園から高校までにかかる学習費総額は次のとおりでした。

■公立 合計約170万円

・幼稚園 約22万円

・小学校 約53万円

・中学校 約49万円

・高等学校 約46万円

■私立 合計約452万円

・幼稚園 約54万円

・小学校 約160万円

・中学校 約141万円

・高等学校 約97万円

大学進学をする場合、国公立で約80~100万円、私立で約100~150万円の入学料・授業料が必要となります。私立大学の医学部などでは、500万円ほどかかることもあります。

また一人暮らしをしながら大学に通う場合は、仕送りなども必要ですし、教科書やパソコン代といった学習に必要なものをかう費用もプラスされます。

すべての費用を含めると、幼稚園から大学まで進学した場合は、国公立で約1,000万円、すべて私立で約2,500万円が必要だといわれています。

住宅購入費用は、ローンにする方がほとんどだと思いますが、子どもの成長に合わせて多額の教育資金が必要になります。国の補助や教育ローンなども視野に入れて、計画的に資金を用意できるようにしましょう。

老後の預貯金は十分見込めるか

子どもの教育にかかるお金の心配だけでなく、次は自分たちの老後の資金についても考えなければいけません。

老後資金は最低でも2000万円必要だ、と記憶している方もいるでしょう。しかし人生100年時代を迎えようとしている今、実際にはどれくらい準備すればよいのでしょうか。

老後に望む暮らし方によっても必要なお金は変わりますが、1人当たりおよそ3,000万円はかかる見込みだと言われています。年金や退職金も減っていくであろうことが予測されており、できるだけ自分たちで貯蓄をしておくことが大切です。

親からの資金援助があるか

住宅を購入するときに親からの資金援助、あるいは土地の分配をしてもらえるケースがあります。頭金を多く支払うことで、ローンの利率を下げられるため、長い年月の返済利息を減らせるなど、メリットばかりです。

しかし一定額以上の援助には贈与税がかかる点を忘れてはいけません。住宅資金贈与が非課税になる制度もあります。細かな要件をしっかり確認し、適用されるかどうかを判断した上で、利用してもよいでしょう。

引っ越し費用・インテリアアイテムの購入費はあるか

家の完成後には、引っ越しをしなければいけません。家族の引っ越しとなると、運ぶものの量も多くなるので、引っ越し代金もかさみます。

また新たに家具や家電、カーテンなどのインテリアアイテムを購入することもあるでしょう。家づくりをしていると外観や間取りが優先となり、インテリアが後回しになるケースもあります。

後から、住むために必要なものが買えない事態を避けるために、計画段階から新規購入するものをリストアップし、予算を用意しておきましょう。一つ一つが高額なエアコンや冷蔵庫などの大型家電も、漏れなく計画してくださいね。

国や自治体の補助金制度があるかどうか

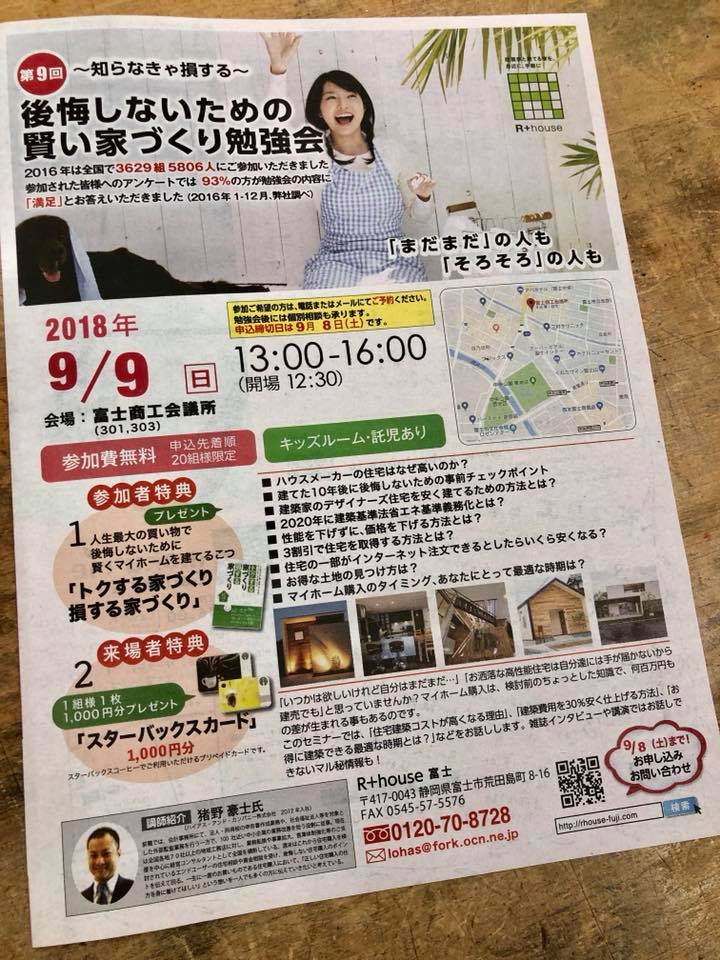

家づくりを支援するために、国や自治体で補助金制度がある場合もあり、条件に合えば大きな援助となるでしょう。たとえば、空間工房LOHASのある静岡県や富士市では住まいや移住に関する補助制度として次のようなものがあります。(記事公開時点)

- 静岡県「省エネ住宅新築等補助制度」

- 富士市「住就業支援補助金(東京圏からの移住への補助制度)」

- 富士市「富士地域材使用住宅取得費補助金(富士ヒノキの家)」

この他にも、バリアフリー改修における固定資産税減額など、新築だけでなくリフォームにおける補助などが設定されているケースも見られます。各自治体によって、条件や補助内容・金額が変わりますので、家づくりを検討している自治体ではどのような補助があるかを調べておくとよいでしょう。

期限が決まっていることも多く、手続きの分かりにくさや条件に適用しているかの判断が難しいこともあります。省エネ住宅や富士ヒノキを使った家づくりを手掛ける空間工房LOHASでは、このような補助金に関しても相談を承っています。

資金計画をしっかりして、子育て世代の理想の家づくりを実現しよう

子育てをする家としても、老後に暮らす家としてもメリットの大きい平屋。幅広い世代に、注目される理由は、暮らしやすさにあるでしょう。これから新しい家づくりを考えている若い世代にとって、快適な家、子どもにとって成長をサポートできる家は大切にしたいポイントなのではないでしょうか。

しかし人生100年時代を生きる私たちは、先の見えない社会情勢の中で、家族の将来を見据えた資金計画をしていかなければいけません。

住宅・子育て(教育)・老後にかかるお金は、人生の三大資金と呼ばれ、生涯にわたり考えなくてはいけない問題です。無理なく、家族や自分が心地よい毎日を生きていくために、お金にまつわる問題に真摯に向き合い、理想のライフステージを進んでいけるようにしましょう。

家づくりは、教育にも老後にも関わるステップのひとつ。

平屋は子育て世代にとっても、暮らしやすく、将来性のある住宅ですが、プラン次第では多額の費用が必要になります。家族でしっかり話し合い、理想の暮らしを手に入れてくださいね。空間工房LOHASでは、家づくりのお金に関する不安についても、きちんと向き合ってご相談を承っています。

富士山周辺の車で1時間圏内での家づくりをお考えの方は、空間工房LOHASへご相談ください。

■直接いらっしゃらなくても、ZOOMでのオンライン家造りも可能です。気軽に家造りの進め方や、移住者支援の補償のこと。土地選びまでご相談にのっています。→ ご予約はこちら

■ 何かお家のことで質問があれば、お気軽にLINEでご質問ください→ こちら

■ ロハスのYouTubeチャンネル「工務店おじさん」では、

家づくりで後悔しないための情報や新築ルームツアーをUPしています→ こちら

チャンネル登録よろしくお願いします! →https://www.youtube.com/channel/UCsWmQpk-W6h6GkJOv0jH5Jg

■ インスタグラム ロハスの家 暮らしの工夫 → こちら

—-

富士市富士宮市で住むほどに健康になる注文住宅・木の家をつくる工務店

空間工房LOHAS(ロハス)

静岡県富士市荒田島町8-16

TEL:0545-57-5571

FAX:0545-57-5576

Email:lohas@fork.ocn.ne.jp

HP:https://www.kobo-lohas.jp

家を建ててからかかるお金で、

後から後悔しない為に、最初に知っておいて欲しい事をまとめました。

お読みでない方はこちらからご覧いただけます↓

今までで200棟住宅を建築してきたLOHAS社長の寺﨑が

「良い家造り」のために知っておくと必ず役に立つ話。

こちらから読んでみる↓